ボードセーリング部 The pressure of 46/卒業記念特別企画

選手たちは明大の象徴であるセールナンバー「46」を掲げ、日々ボードセーリングと向き合っている。2月26日、全日本学生選手権大学対抗戦(以下、団体戦)の最終日。日本一の大学を決めるこの大会で、主将・田中翔(政経4=駒場)率いる明大は5連覇を達成した。

◆2・24~26 全日本学生選手権大学対抗戦(和歌山セーリングセンター)

▼明大――1位

取材した全員の口から「プレッシャーからの解放」という言葉が出た。日本一を保持し続けるチームには、想像できないほどの重圧がのしかかっていたのだろう。田中たち最高学年にとって、1年生の頃からつながれてきた「連覇」のバトン。だが「重圧がある中で苦しい1年だった」(田中)。スポーツ推薦生ではないメンバーが中心となったこの「明治の力が試される」(田中)1年間には、思うように結果が出ない期間もあった。

そして迎えた3日間の団体戦。苦手な風域で幕を開けた初日は、わずかな点差をつけられ暫定2位となるが、2日目で大きく巻き返す。最終日には徐々に差を詰められる中でもチーム力を発揮。出場選手全員で好成績をたたき出し、総合優勝に輝く。創部史上初の5連覇となった。

「優勝できて解放されたというか、とても安心した」(長井幹太・政経4=成城)。「本当に重たいバトンをつなぐことができたし、つないでしまう結果になった。それでも自信を持って6連覇、7連覇とつなげていってほしい」(小林将・文4=成蹊)。重圧をはねのけつながれた「連覇」のバトンは、内藤紳之介(法3=アサンプション国際)が率いる次のチームに託された。

(写真:大会を終えた団体戦メンバー)

(写真:大会を終えた団体戦メンバー)

ここからは余談になるが、記者の私がボードセーリング部の取材に力を入れたのは、内藤選手の言葉がきっかけだった。1年次、各部で注目のルーキー選手に焦点を当てた特集企画が組まれた際、競技歴わずか1年で優勝を経験し、海外の大会にも出場していた内藤選手に取材。「パリ五輪も超えた、将来的な目標は」。私のその質問に対する答えは「僕が筆頭になってボードセーリングを広めること」だった。日本は海に囲まれた島国だ。マリンスポーツを普及させるほどの材料はそろっているのに、そして東京五輪のセーリングが江ノ島で開催されたのに、いまだ「マイナースポーツ」として扱われる側面がある。ボードセーリング部が日本一の実力を持つ明大の、その学生記者としてできることは。

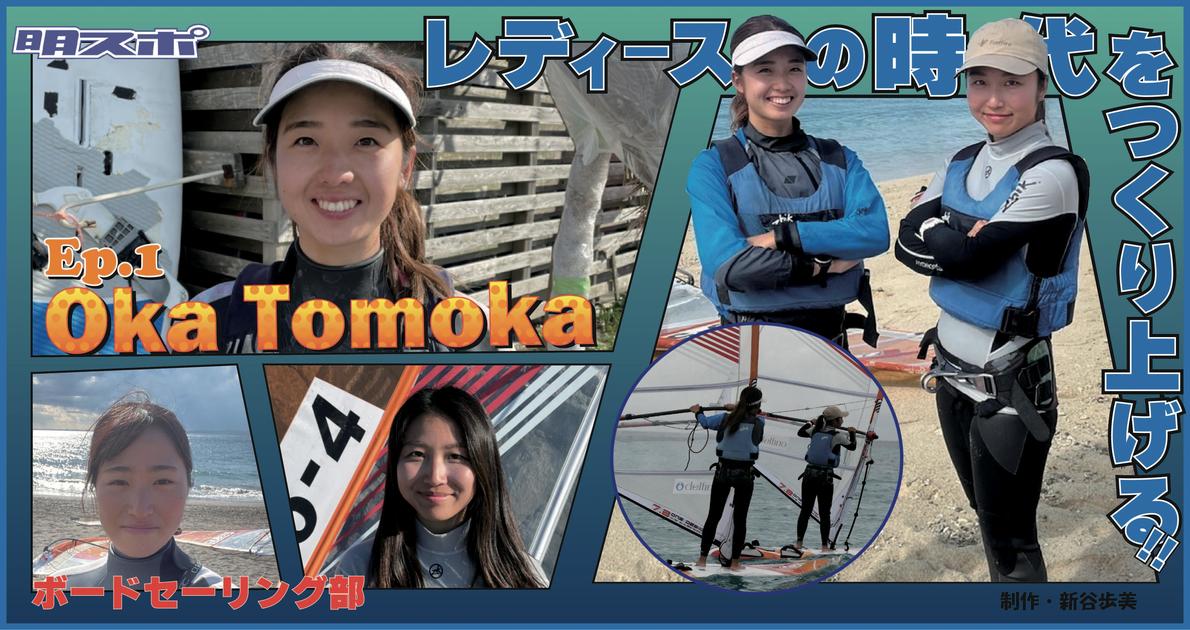

それは明大関係者に一人でもボードセーリング部のファンを増やすことだと考えた。それから団体戦4連覇達成時の号外やチーム特集ページを作成したり、そこでレディース取材を行ったり、紙面上で海と山のスポーツの特集企画※を組んだりして、例年以上の取材をさせていただいた。新型コロナウイルスの関係で思うように船上取材ができないことや、紙面の編集時期の関係で、華々しい結果を残されていても大きく取り扱えず、悔しさを感じることもあった。それでも、もし、これまで関心が無かった人に、少しでもボードセーリング部の魅力が伝えられていたら幸いだ。

※明大スポーツ520号2面にて掲載。インタビューのWEB拡大版は以下から読めます!

ボードセーリング部さん、ありがとうございました!

ボードセーリング部さん、ありがとうございました!

[金井遥香]

関連記事

RELATED ENTRIES