(79)いざ決戦 ブルペン勝負で主導権/東京六大学秋季リーグ戦後半戦展望

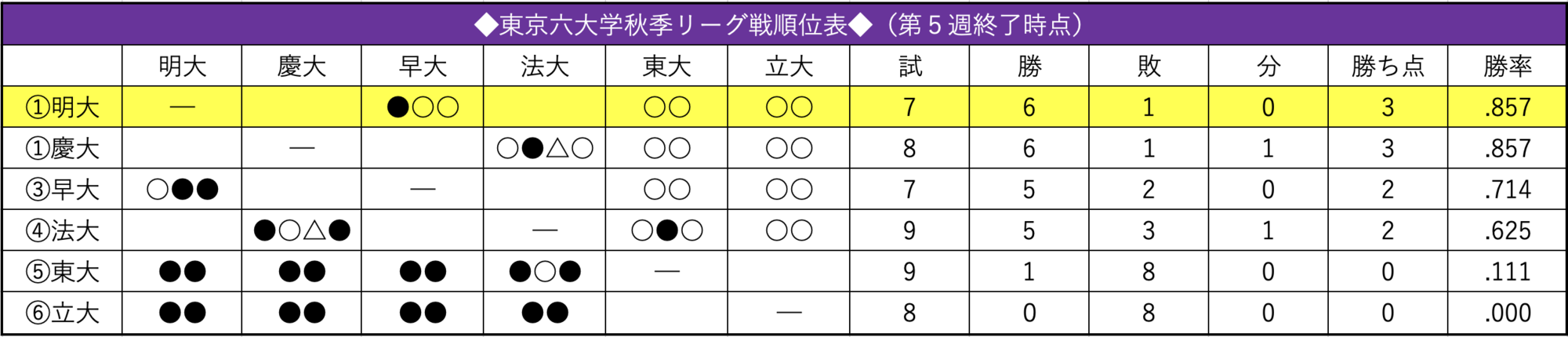

秋季リーグ戦もいよいよ佳境、後半戦に突入。第5週を終えた時点で優勝の可能性があるのは明大、慶大、早大、法大の4チーム。明大・慶大の両校はここまで勝ち点を落としておらず同率首位につける。仮に明大が慶大に対して2連勝できれば通算8勝1敗となり、その時点で今季の慶大は明大の勝率を上回ることができなくなる(同率の可能性あり。勝率で並んだ場合、従来規定では優勝決定戦を実施)。したがって今節の慶大戦は首位攻防戦、文字通り天王山である。リーグ戦4連覇を懸けたこのカードを展望する。

【注】本文中成績は全て10月13日現在のもの

中軸好調ベンチワークも脅威

明大と並び首位を走る慶大。今季の快進撃の要因は打撃陣の充実だろう。守備位置を含め流動的な起用に終始した昨季に比べ、今季はスターティングメンバーや打順をおおよそ固定。プロ注目の主砲・廣瀬は一塁に専念したことで打撃内容がさらに良化。ここまで打率.303と厳しいマークの中でも状態の良さを見せている。4番を打つ栗林泰はリーグ4位の打率.352を記録した昨季から打球角度の面で成長を見せ、既に3本の本塁打を記録。加えて3番の本間が打率.379、5番の宮崎も.409とまさに手がつけられず、立大・池田、法大・尾﨑、東大・松岡などリーグ屈指の好投手を立て続けにノックアウト。ある程度の失点は覚悟の上で戦う必要がある。

打線の強さが目立つ慶大だが、その好循環を生み出しているのが投手陣の粘りである。中心となるのは主戦の外丸。2年生ながらエースとして活躍する右腕は今季4試合に登板し防御率1.38と抜群の安定感を誇る。外丸の投球で光るのは安定した制球力と、それにともなうゾーンの幅を広く使った投球のうまさだ。身長173センチと上背はないが、フォームの安定感は十分。球種としては直球を軸にスライダーやツーシームを加え、さらに110キロ台のカーブでタイミングを外す現代野球のトレンド的なスタイルだ。球速帯の違いはあれ、球種構成としては例えば今年度のドラフト上位候補とされる草加(亜大)らに類似するか。昨年度こそ若干の出力不足の感があったが今年度は平均球速も向上。常時140キロ台前半から中盤の速球を投じるように。はっきりとプレートの一塁側に寄って投球動作を行うのも特徴で、これにより一層スライダーやツーシームの横の角度が生かされる。同一リーグで同じ系統の右投手である加藤(早大)と比較しても、加藤が外角の出し入れや緩急の使い分けに長けるのに対し、外丸は打者の左右を問わず内角をつける点に優位性がある。プレートの一塁側から質の高いスライダーやツーシームを内外角に投げ分けることで打者は狙いを絞ることができず、自分のスイングを繰り出すことができない。リーグ戦3連覇中の明大をもってしても外丸の攻略は容易ではなく、現にこれまで5回対戦して3点以上を奪ったことは一度もない。もはや言うまでもないが、攻略にはむやみにスイングを繰り返すのではなく、カウントや展開に応じた意図の明確なアプローチをする必要があるだろう。他にも第2先発の谷村や左サイドの森下らは計算できる投手。この秋はさらに竹内、木暮らに目処が立ち、チーム総投球回数135回のうち113回と3分の1を外丸、谷村、森下の3投手で負担せざるを得なかった昨季と比べ台所事情も明るくなりつつある。先日の慶大対法大4回戦では外丸や森下をブルペンで準備させ、2人の投入を匂わせながら竹内、木暮、小川琳、渡辺和、谷村の5投手をつなぐ投手リレーで勝ち点をもぎ取った。となれば外丸が初戦を投げ、2回戦は先発投手にこだわらず複数投手の継投で目線を変える戦術をとってくる可能性もあるだろう。

(写真:1回戦での先発が予想される慶大・外丸)

大一番守り勝て六大学の盟主

次に改めて今季の明大の戦力を確認する。『投手中心の守り勝つ野球』。以前から基本とする大方針だが、今季の明大はその色がさらに色濃くにじんでいる。他大学と明確に差別化できるのは投手陣、特にリリーフ陣の層の厚さだ。先発を村田賢一投手(商4=春日部共栄)と蒔田稔投手(商4=九州学院)が務め、石原勇輝投手(商4=広陵)、浅利太門投手(商3=興国)、久野悠斗投手(商2=報徳学園)らが後ろに控えるのが今季の陣容。クローザーを務める石原は先発起用の可能性もあるが、先発起用がメインの村田、蒔田を除いた投手の今季の防御率を計算すると1.33と抜群の数字。石原、浅利、久野、さらに大川慈英投手(国際2=常総学院)なども含め今季のリリーフ陣は総じて150キロの前後の速球を投じるのが大きな武器で、現在のリーグ傾向を見てもスピードボールで押し切れる投手陣は脅威となっている。特に浅利は最速154キロを記録し、決め球のフォークも出色。スタイルとしてはオーソドックスだが、186センチの長身から高い打点で放たれる浅利のボールは異質で、ここまで3試合、7回と3分の1を投げ無失点で安打さえ1本だけしか許していない圧倒的な投球を見せている。

注目の2回戦の先発投手としては蒔田を予想する。明大としては当然石原の選択肢もあるが、慶大の上位打線に右打者が並ぶことや蒔田の経験値を考えて先発に起用するのではないか。今季の投球を見ても蒔田、石原両投手とも四死球での自滅の心配はなく、どちらかをリリーフで起用するなら左腕で独特な腕の角度が武器の石原を持ってくる方が合理的だろう。

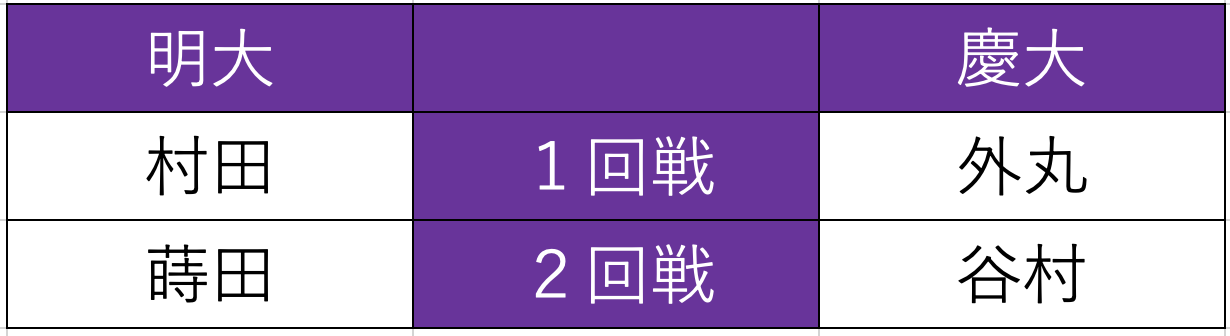

〈参考:予想先発投手〉

(投手成績は挑・超・頂(76)前半戦をデータと振り返る 投手編/東京六大学秋季リーグ戦https://meisupo.net/special/detail/14178 で詳述)

投手陣の能力が際立つ一方、打線についてはわずかに不安が残る内容だと言わざるを得ない。第5週終了時点でチーム打率は.257とかろうじて2位につけているものの、1位の慶大の.307と比較すると大きく水を空けられており、一試合平均6.5得点を挙げている慶大に対して明大は3.7得点。対戦相手の違いから単純比較はできないとはいえ、得点能力においては慶大に分がある。昨季までの明大は下位打線のチャンスメークから得点に結びつく場面が多々見られた。しかし今季はここまであまりそのような場面が見られず、得点パターンとしては限定的。他大学の徹底マークに遭っていることも事実だ。例えば昨季の首位打者・1番の飯森太慈外野手(政経3=佼成学園)の打席では、外野手の頭上を超える打球は来ないと判断した相手チームの中堅手が、ほぼ全ての打席で大きく前進。遊撃手の後ろにつくほど極端な守備位置をとる。早大3回戦では以前までは安打になっていたであろう打球が、そのシフトの影響で中飛に。シーズン中に飯森の打球傾向やスタイルが大きく変わることは考えにくく、以前に増して苦しい戦いを強いられるだろう。状況を打開するキーマンは宮田知弥内野手(商2=横浜)だ。立大2回戦で今季初スタメン出場を果たし、その試合では2回裏に先制となる適時打を放った。打席での内容が良く、今年度唯一固定できていない5番・一塁手のポジションにうまく収まれば打順の巡りも良くなるだろう。学生野球においてメンバーを固定する必要は微塵もないが、リーグ戦終盤の大一番では調子を見極めた上での腹をくくった起用も必要になる。慶大の先発を担う外丸や谷村はいずれも右投手で、ある程度左打者に偏った起用をしても問題ない。昨季に今井英寿外野手(政経2=松商学園)が見せたような爆発的な活躍を期待したい。

(写真:立大2回戦での宮田)

(写真:立大2回戦での宮田)

打撃力の慶大、投手力の明大

大一番となるこのカードは、両チームの能力を分析すると〝打撃力の慶大、投手力の明大〟の構図。投手陣の安定感を考えれば、勝ち筋は自ずと見えてくる。試合前半をロースコアで粘り、ブルペン勝負に持ち込む。徐々に投手陣にも人材がそろいつつある慶大だが、依然として主戦の外丸に依存する部分が多く、僅差の展開での継投には不安がある。仮に外丸の攻略に苦労したとしても序盤での大量失点さえ避けることができれば十分に勝機はあるだろう。この構図を考えれば苦しいのは慶大の方で、短期でこのカードを終わらせたいと考えるはず。慶大打線の好調ぶりを考えれば、試合前半でビハインドを許すことも想定されるものの、両チームの選手層を考えれば6回終了時点で3点差以内。3点以上の点差をつけられなければ逆転可能と見る。このあたりがデットラインだろう。注目は外丸・村田のエース対決となる1回戦。この初戦を終えたころには今季の結末が浮かび出てくるはずだ。

[上瀬拓海]

関連記事

RELATED ENTRIES