(77)前半戦をデータと振り返る 野手編/東京六大学秋季リーグ戦

9月が終了し3カードを消化した明大。7試合6勝1敗で勝ち点3を獲得し、現在首位に座っている。今回は前半戦を終えた明大をここまでのデータを基に振り返り、快進撃を続ける要因と後半戦に向けてのキーポイントを分析していく。

【注】今回の記事内の成績とリーグ内順位は全て10月11日現在のものです。

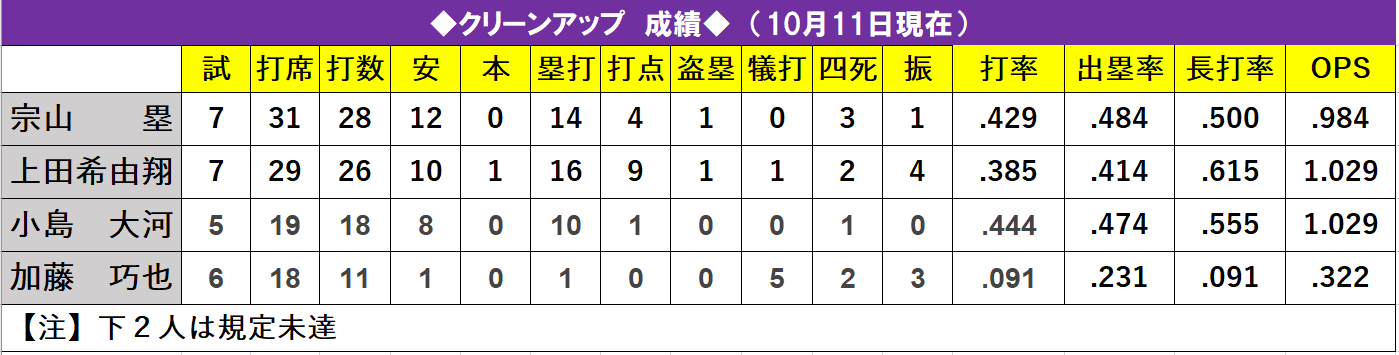

MU砲+α

打線の中心は相変わらず〝MU砲〟だ。宗山塁内野手(商3=広陵)は昨季のやや不調から今季は復調。現在打率ランキングでは2位に位置している。本塁打こそ今年度0だが、それをバロメーターにする選手ではないだろう。上田希由翔主将(国際4=愛産大三河)は開幕直後こそ不振も、すぐに本来の打撃を取り戻した形だ。以前までは不調に陥ると長い印象もあったが、修正能力の高さも年々増している。※OPSも2人ともさすがの数値を記録しており、今年度もいかにチャンスで回せるかがカギになる。それを前提としつつも、2人に対する他大からの警戒はただならない。そこで重要になるのが+αの5番打者。前半は選球眼と犠打の正確さが売りの加藤巧也内野手(商3=大阪桐蔭)が起用され、つなぎの役割に徹させた。一転して、立大2回戦では小島大河捕手(政経2=東海大相模)を起用し、クリーンアップで点を取りに行く強気の采配。上田の打撃を最大限生かすなら5番打者の怖さは必須で、事実として立大2回戦の上田は4打数3安打1本塁打の大暴れだった。1試合ですべては判断できないが、規定未達も打率4割を超える小島こそ〝MU砲〟を最大限生かす調味料になり得るだろう。

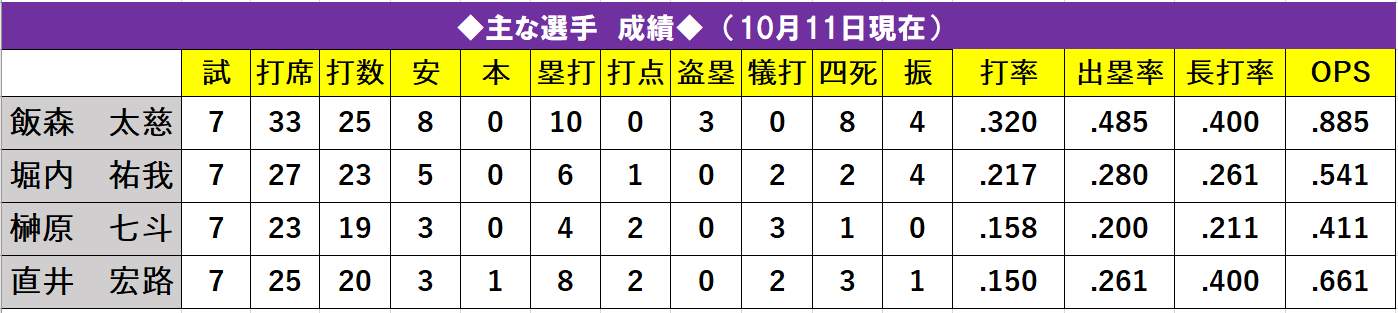

固定起用は吉と出るか凶とでるか

今季の明大はチーム打率こそリーグ2位だが、1試合当たりの得点で見るとリーグ4位。昨季は圧倒的1位であっただけにどこか物足りない。昨季との差になっているのが、長打力だ。昨季は.450でリーグ1位も、今季は.362で4位と1毛差のリーグ3位。現在の外野手陣は飯森太慈外野手(政経3=佼成学園)、直井宏路外野手(商3=桐光学園)、榊原七斗外野手(情コミ1=報徳学園)がほぼ固定起用。それぞれ違った長所があることは重々承知だが、1人全く違った長打率を残せる選手を起用するのも手だろう。堀内祐我内野手(文4=愛工大名電)、加藤も打率1割台での起用が続いていたが、復調のきっかけはつかめたか。堀内は立大とのカードでは6打数2安打で打点も挙げている。後半戦では本来の打撃も期待したい。逆にここまでの試合で打率3割を維持しているのは飯森。しかし、早大3回戦での大胆な守備シフトから無安打が続いており、有効な打開策が必要になるかもしれない。

相手となる慶大法大チェック

最後はおまけとして対戦相手となる慶大と法大の注目ポイントに触れる。まず慶大は何と言っても超強力な打線だろう。昨季は大黒柱の廣瀬隆太主将が不調で噛み合わない部分もあったが、今季は廣瀬の復調からか、全員の状態がいい。特に本間颯太朗内野手・栗林泰三外野手・宮崎恭輔捕手のクリーンアップは手がつけられない。リーグのOPSランキングトップ5に3人ともランクインしているのが何よりの証拠だろう。他も打線に全く切れ目がなく、エースの外丸東眞投手まで打率4割を超えているのだからお手上げだ。この打撃陣に対してリーグ唯一防御率1点台の明大がぶつかる。六大学最高峰の矛と盾対決でどちらが勝るか注目だ。

法大の注目は投手陣。篠木健太郎投手と尾﨑完太投手がそろって思い通りの投球ができていないが、救世主の如く現れたのが吉鶴翔瑛投手。18イニングを投げて失点0。左腕から150キロ近いボールでイニング以上の三振を奪う様は法大OB・山下輝選手(東京ヤクルトスワローズ)に後ろ姿が重なる。明大と法大の対戦まで間が少し空く。もし最初に触れた2人が万全の状態に戻り、今の吉鶴がいるということを考えると、大きな脅威になることは間違いない。ここまでの法大は4位に甘んじているが、投打ともに想定外なことが非常に多く、明大と戦う頃には……なんてことも十分に考えられる。

まずは今週末に行われる慶大戦。首位同士の一戦となるだけに見逃しは厳禁だ。

※OPSとは

OPSは長打率と出塁率が足された値で、選手がチームの得点にどれくらい貢献できているか、得点のきっかけをどれくらい作れているのかを数字で表す。.833を超えると非常に良い打者。.900を超える打者は素晴らしいとされている。走塁面が考慮されない点では注意が必要。

[中村謙吾]

関連記事

RELATED ENTRIES