オープンキャンパス特別号 メディア系サークル特集第1弾・放送研究会

8月1日発行の明大スポーツ オープンキャンパス特別号の3面では、2つのメディア系サークルを紹介しています。インタビューにて、各サークルの幹事長さんに活動内容や魅力をお話しいただきました。活動の様子からメンバーの皆さんの雰囲気まで、写真を添えてお届けします。第1弾は放送研究会幹事長・富沢亮太さん(営3)のインタビューです。

(この取材は6月25日に行われたものです)

――活動内容を教えてください。

「1、2年生は映像制作、ラジオ制作、映画鑑賞の研究グループ活動を週に2~3回しています。1〜3年生で番組発表会を行い、発表会に向けての活動は土曜や日曜にしています。発表会のパートは制作、技術、構成・進行、企画、美術の5つのパートで活動しています」

――放送研究会の人数について教えていただけますか。

「180人ほど所属していて、活動している人数だと100人いるかいないかくらいですね。男女比は学年によって変わってきますが、男子の方が多いです。番組発表会は全キャンパスでまとまって行いますが、中野キャンパスに中野支部があって、和泉と同じように作品をつくって中野支部の中で発表会を開いたりしています」

――番組発表会ではどのようなことをしていますか。

「年に2回番組発表会をしていて、毎回テーマがあります。6月末の発表会のテーマは『○をどう読むか』というテーマでした。テーマは5つのパートのパート長と発表会の委員長が話し合って決めます。バラエティー、構成・進行の劇など、テーマに沿って番組を作ります。テーマに沿っていないものを作るところもあります(笑)。例年、OBOGや他大学の放送研究会さんを呼んで見てもらいます。対面のときはフィードバックシートを書いてもらって、フィードバックを受ける形をとっていました」

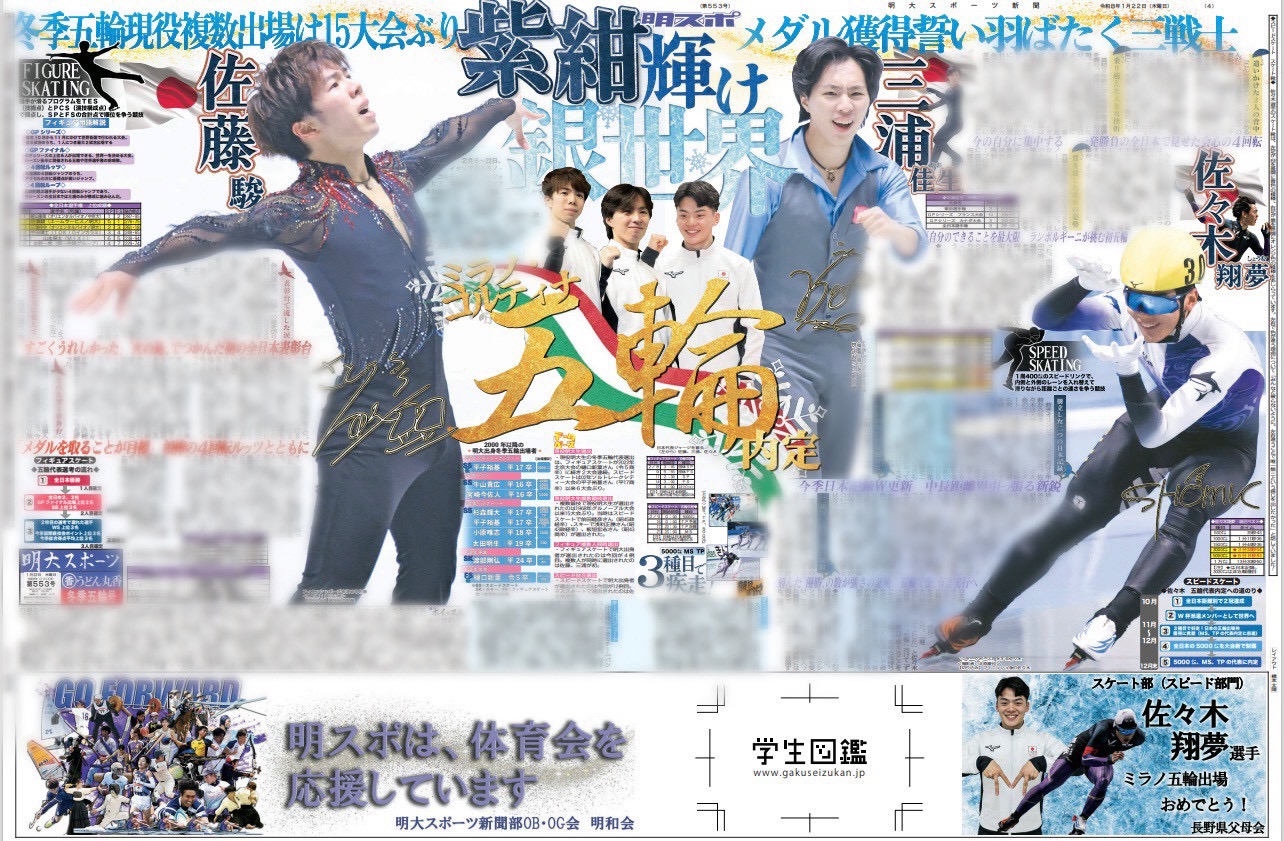

(写真:『○をどう読むか』をテーマに行われた番組発表会)

――普段はどのような種類の映像をつくっていますか。

「バラエティー、バラエティーといってもお笑いから教育テレビ風のバラエティーやドキュメンタリー風バラエティーなど多ジャンルです。他はドラマ、音源はアーティストのものですが構成は自分たちで考えてMVを撮ったり。あとはラジオで、ラジオバラエティーとラジオドラマがあります。CMを作ってもらうこともありますね」

――撮る内容はどのように考えているのですか。

「独自に考えている人もいれば、放送研究会の人たちはテレビやラジオ、ユーチューブを見たりしている人が多いので、そこからパロディというか似たようなものを膨らませたり、違う形にしてみたりして考えている人が多いと思います。面白い意見が出るのですが、パロディ過ぎると逆に面白くなかったりするので、そこの葛藤はあるかもしれないです(笑)。全く同じものをつくるというよりは、そこに新しいものを加えたり、大学生だからできることをやってみたりしています。企画することが一番時間がかかると思っていて、何かをしたいと思っても現実的に予算などを考えたときにできないかもしれないとなって、他にはその企画が実際に面白いのかどうかを吟味したりして、そこの時間が一番多いですね。企画がパッと思い付くこともあるのですが、かかるときは1、2か月経ってもだめだなとなることもあって、結局ボツになるときもあります」

――1年生からでも企画が通ったりするのですか。

「3年生とやるものに関しては3年生の意見が中心にはなりますが、いい意見だな、面白い意見だなというのは取り入れたりします。研究グループ活動は1年生同士でつくることもできるので、1年生だけでドラマやMVを撮影したりしています。つくってくれたものを流す機会を設けて、3年生から『ここ面白かったね』、『こうしたらもっと良くなるかも』などと伝えたりしています」

――撮影や音響の機材はどのようなものを使っていますか。

「放送研究会で買っているものです。他の大学だと学校のものを借りたり外部からレンタルしたりしていることがあるのですが、明治の放研は自分たちの備品を使っています」

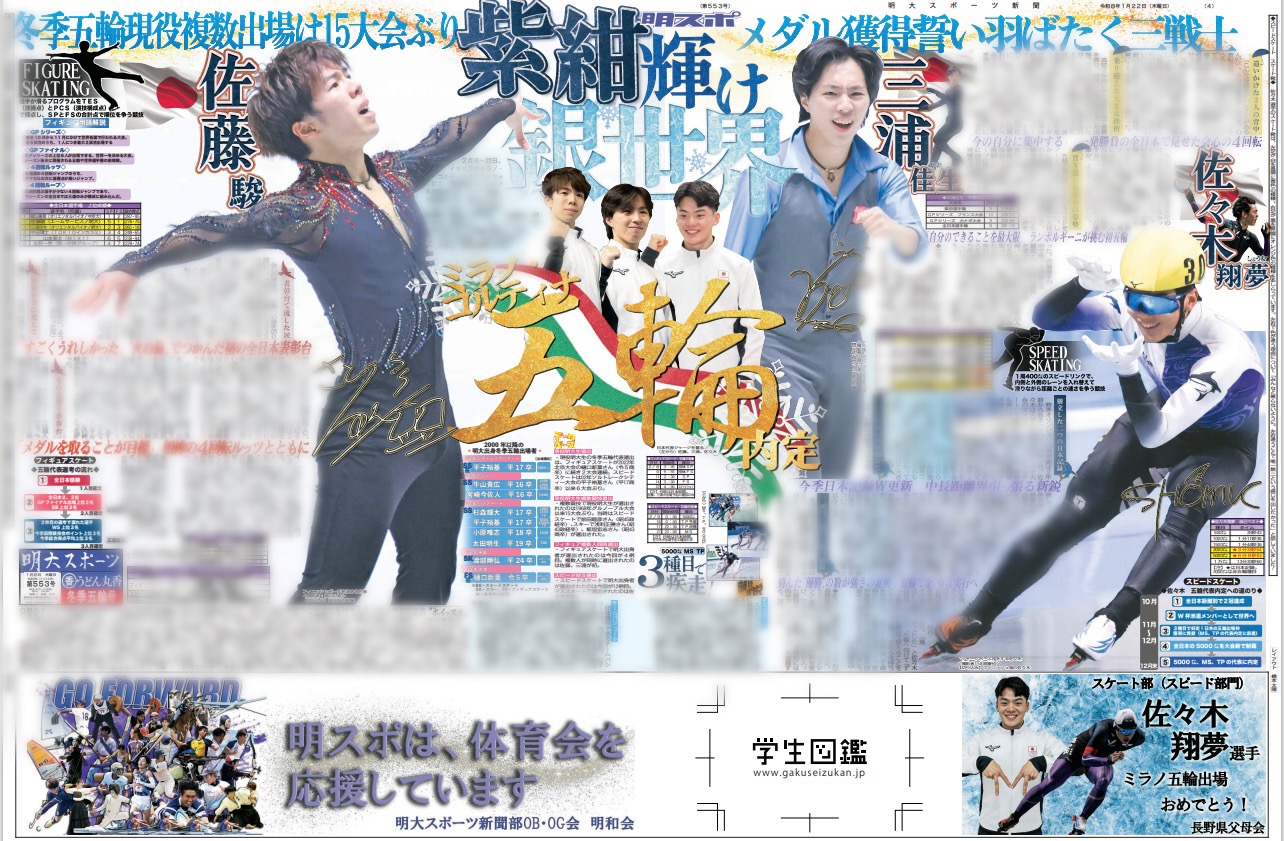

(写真:機材を使い番組の進行を裏から支える技術パートのメンバー)

――放送研究会のメンバーの雰囲気を教えていただけますか。

「多様性があって本当にいろいろな人がいます。面白いことが好きな人をはじめ、いろいろな人がいるからいろいろな作品をつくることができると思っています。同じような人が集まると同じ方向性の作品しかできないけれど、いろいろな人がいるから違うアイデアをもらえたりして。メディア志望の人が多くて、テレビ志望やアナウンサー志望などいろいろなジャンルの人が集まっているからこそ番組発表会などでうまく形に仕上がるのかなと思います」

――放送研究会に入る理由には、どのようなものがありますか。

「コンテンツが好きな人、就職先としてメディア業界を志望している人が人脈をつくりにきたり、友達に連れ込まれて入ったけど意外と楽しくやっている人などがいます。運動系サークルなど他のサークルにも入っている人もいて、1、2年生だと半分以上はそうしているかなと思います。活動を強制してはいないので、来たいときに来られるようなサークルの雰囲気づくりというのはしたりしています」

――このサークルの中で、コンテンツがとても好きな人のエピソードを聞かせていただけますか。

「ラジオだと僕が一番聞いていると思います(笑)。ラジオは週に15くらい聞いていて、昨年だと20~30聞いていたりした時期もありました。テレビならTVerで東京では見られない番組、関西だけで放送している番組を見たりします。映画が好きな人だと渋谷や新宿にあるミニシアターに行っていたりして『そんな映画見るの?』と言えるような映画や昔の映画を見ていたりします」

――日常的にコンテンツの話をしたりするのですか。

「そうですね。今クールこのドラマが面白かった、最近始まったこの番組が面白いとか。『この芸人のユーチューブのあの動画見た?』など、そういう話はしますね。最近、テレビやラジオを見ている人が減っていると思うので、話が通じたり盛り上がったりできるのはこのサークルだからなのかなと思います」

――学年を超えた交流や仲の良さの度合いについて教えていただけますか。

「番組発表会のパートの活動は1〜3年生でやるので、パートごとだと学年を超えた交流が多いです。パートを離れるとあまり知らない子がいたりしますね。中には半年に一回しか来ない人もいたりします。でも、そういう人を除け者扱いしなくてウェルカムな感じがあって、それはこのサークルだからなのかなと思いますね。コンテンツが好きな人は珍しいものに興味がある人が多いのかなと思っていて、久々にサークルに来た子に『最近何していたの?』と聞いてみてその人の面白い部分を引き出したりして、ウェルカムな部分はありますね」

――サークル活動の中で楽しさを感じるときはいつですか。

「作品を流して見てもらっている時ですね。自分が1、2年生の時は対面ではなくオンラインで映像を流したりしていて。オンラインだと見ている人の反応が分からなくて『つくったけど良かったのかな?』と思うことがあったのですが、対面になってサークル内ですが反応を見られるときは『つくって良かった』と思いますね」

――放送研究会の魅力を教えてください。

「いろいろな人が集まっていろいろな作品をつくることができる、いろいろなアンテナを張ることができるのが放送研究会の魅力だと思います。映像系のサークルはかなりあると思いますが、放送研究会は歴史もあって、OBOGとのつながり、映像をつくるノウハウや機材など培ってきたものがあるので、映像系のサークル選ぶなら放送研究会がいいかなと思います」

(写真:今年度、幹事長を務める富沢さん)

――ありがとうございました。

[守屋沙弥香]

第2弾・アナウンス研究会のインタビューはこちら

関連記事

RELATED ENTRIES