ダンスは学生スポーツになるのか? ④Dリーグ・神田氏から若者たちへのメッセージ /NEW WAVE ~学生スポーツへの可能性~(1)

ダンスは果たして学生スポーツになる可能性があるのか?今回は『世界中すべての人に、ダンスがある人生をもたらす』をミッションに掲げ、10月2日より第3シーズンが開幕したD.LEAGUE(以下、Dリーグ)を開催する株式会社Dリーグ・代表取締役COOの神田勘太朗氏(法卒)に取材を行った。

第4弾は取材の中で神田氏からいただいたメッセージをインタビュー形式で紹介する。

※写真はすべて株式会社Dリーグ提供。なお、この取材は9月13日に行われたものです。

――大学でダンスをしていくとなると学問と両立していかなければいけない現実があります。ダンスは幼い頃からそれ1本でやっていくイメージがありますが、そういう方が多いのでしょうか。

「多いは多いですが、大学からダンスを始めても圧倒的にうまくなる方もいます。自分は他の会社でもダンス大会を開催していまして、大学の部門で審判をしている方に聞いたら『自分は大学生の時に始めて、国技館のステージに立つくらい練習しまくった』と言っているんです。その人は今やもうプロとして活躍しています。なので、歴の長さよりも密度の問題だと思いますね。1日2時間くらいを週に2回、それを10年よりも1日10時間を365日で2年間練習する方が早いんですよ。要するに環境の置き方だと思うので、大学生からというのがそんなに不利に働くとは思わないですね。何かあると歴とかで逃げちゃう人もいると思うんです。でも、すごい人はあっという間に習得していきますから。何かを捨てて集中した人しかもらえないギフトだと思っています。どうしても大学生だと遊んでしまうじゃないですか。でも、それらを全て捨てて集中している子もいて、そのような子は他のことをしてもしっかりしていると思います。大人になればなるほど堕落していく自分の気持ちを、奮い立たせて目標に向かって愚直に進むこと。このように人間のシンプルな本筋を捉える人は、どの道どこでも成功できると思います」

――これは、ダンスに限らない話に聞こえますが。

「(ダンスに)限らず、ですね。ついつい友人に誘われたら飲みに行くじゃないですか。僕はやりたいことが明確にあったので、流されないタイプでした。しなくていいやの1日、あるいは数時間が1年で考えるとまあまあな時間になる、その分集中していれば誰よりも差がつきます。僕よりもすごい経営者を越えるには睡眠時間を削ってでもやるしかないです。大体の人は睡眠や遊びの時間を削らないようにしていると思っています。でも、同じようなことをしようとしたら抜けるはずがないじゃないですか。誰かを抜くには何かを捨てないといけないので、そのような当たり前のことをやる意志の強さですよね。心が折れるのが普通だと思っています。ただ高みを目指していると折れないので、高みをどこまで目指しているのかの濃度です。絶対世界一を取ると決めたら、取るために何をしたらいいのかを考えなければいけない。口で言っていることとやっていることが違う人がほとんどです。結果を出している人は愚直に掲げた目標に向かってやっているだけな気がすると、大人になればなるほど周りと比べて気付きます」

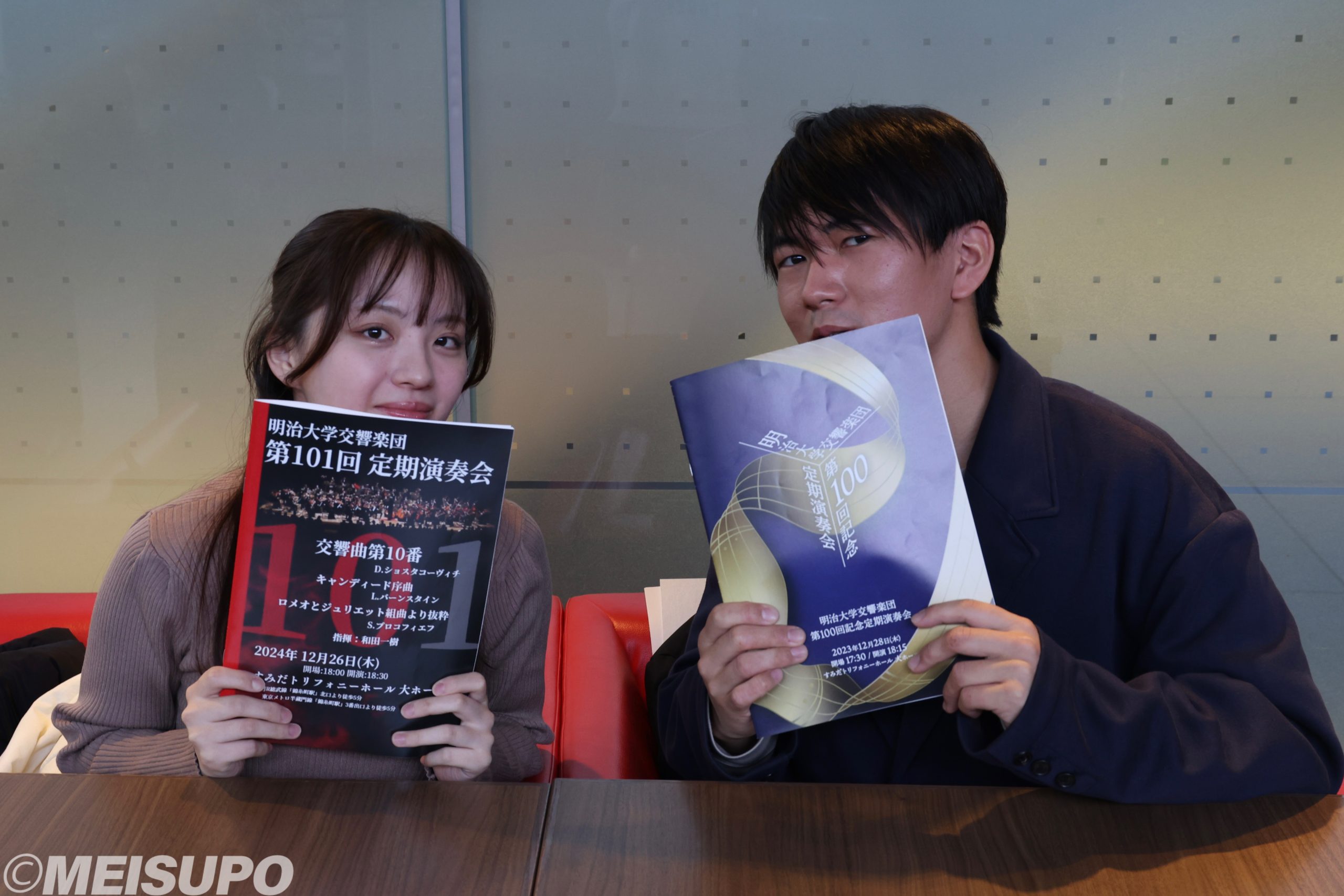

今回取材を受けてくださった株式会社Dリーグ・代表取締役COOの神田勘太朗氏

「僕、明大の時に会社の前身となる個人事業を設立しているんです。周りが就活する中で僕は起業しました。就職が決まっていた人たちは、そこの会社のこれがやりたいということで就職したのではなく、『大手で安定したい』や『親を安心させたい』など、目的が僕からすると不純に見えてしまいました。でも、彼らからすると〝安定=幸せ〟のような形に持っていったのだと思います。ただ、やりたいことは別にあるはずなのに、そうやって就職されていたので『それ嫌だな、俺ダンスで生きていきたいから会社作るわ』と言って、経営者になりました。その時は学生で起業みたいなのはあまりなかったので、まず個人事業主からスタートすることにしたんです。卒業した2ヶ月後に、個人事業主から会社へ登記しました。周りからすると(起業は)リスクだったと思います。ただ、僕からすると周りの方がリスクだった。『そんな大きな会社入って何すんの』と聞いたら『ない』。そもそも遊ぶことや休むことしか考えてなくて、入れたからラッキーくらいにしか思っていなかった。今Dリーグにいる社員の人たちは、基本的に強い意志を持ってきているので、就職できたからという理由で入っている人はいないです。ダンスで世界を変えたい、自分が頑張ってダンスを変えたい、などの強い思いで運営しています。自分に課されたことと設定したものをどうクリアするか、高速でPDCAを回しているような形ですね。もちろんその中でも壁がいくつもあるのは当たり前で、その壁をどう突破できるかという悩みは尽きないと思います」

――実際にダンス界とかに入ってみることで、生きていく中で大切なさまざまなものが育まれそうだなと思いました。

「そうですね。スポーツ的、カルチャー的側面などがありますが、社会勉強や人生設計、さまざまなことが含まれている気がします。ただ他の競技でもそうで、やはり精神的に鍛えられている人たちは強いです。一線で活躍している方は他の事業に転換しても一定の結果を出せる人もいるし、スポーツしかやってないから仕事できないでしょと言われてもかなりできたりするんですよね。精神的な支柱もあるのかなと思います」

――ありがとうございました。

この取材では、神田氏が自身の覚悟やこれまでの軌跡を我々学生に伝えてくださった。ダンスを本気で取り組んでいる学生も、それ以外のことで現在努力している学生にも、ぜひこの言葉を心に刻み込んでほしい。

[菊地秋斗]

関連記事

RELATED ENTRIES