(59)【第546号特別企画】大志田秀次駅伝監督インタビュー中編/歩み始めた新生明治

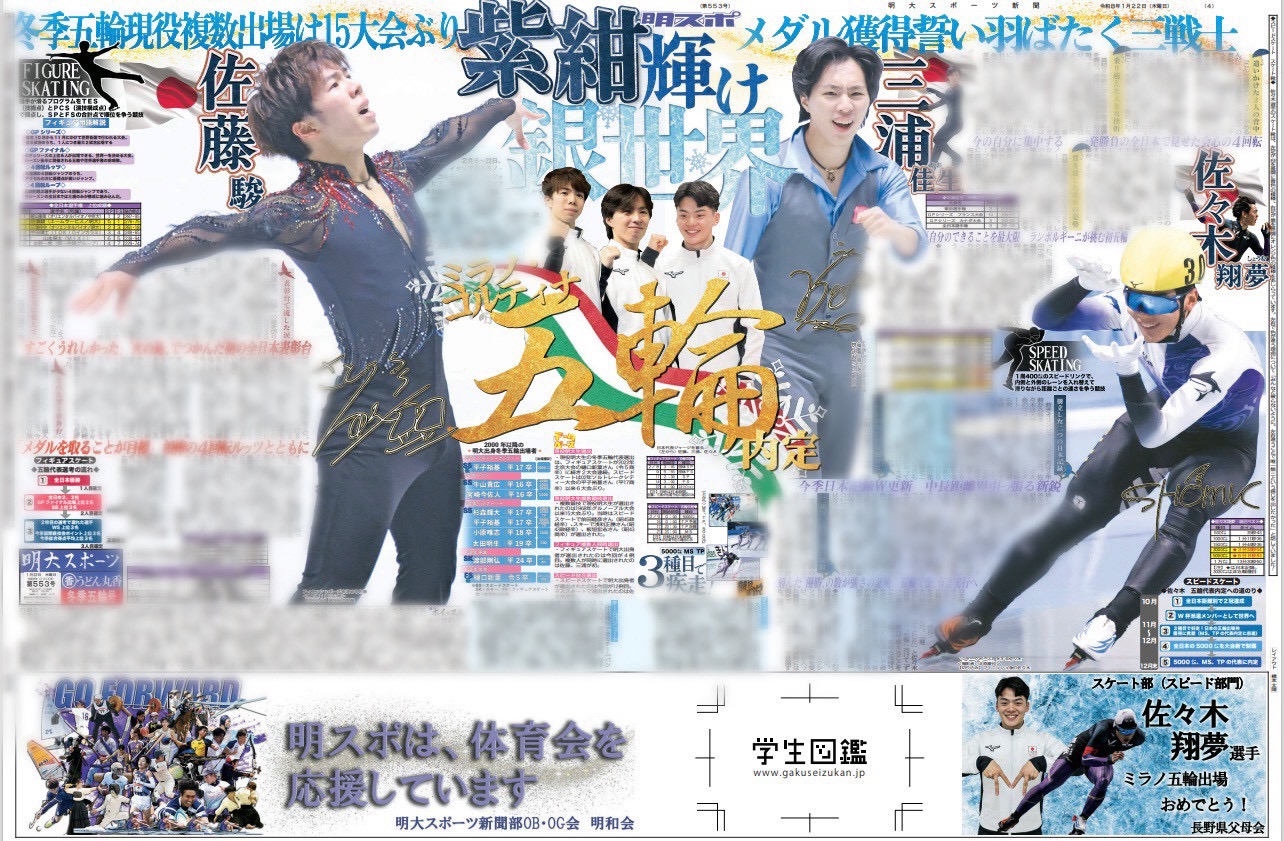

明大競走部・長距離部門の新体制が始まって約2カ月半が経過した。7年後を見据えた、大学を挙げての新プロジェクトが開始している中、大きな話題となったのが大志田秀次新駅伝監督の就任だ。東京国際大の駅伝部監督に創部と同時に就任し、わずか5年で箱根路へ導いた大学駅伝界の名将に託されたのは、伝統校・明大の再建。第1回箱根駅伝に出場した「オリジナル4」であるにもかかわらず、近年は「古豪」と呼称される成績に甘んじてきた。そして昨年度は17年ぶりに三大駅伝全ての出場を逃し、紫紺の襷リレーを見ることはなかった。再び「強い明治」と呼ばれるために、新駅伝監督のもと、紫紺の戦士たちはどのような挑戦を進めているのか。今回は明大スポーツ新聞第546号に載せきることができなかった、40分超のインタビュー内容を3本に分けてお届けする。

――駅伝監督に就任する条件として、明大OBを指導者の陣営に残してほしいということを要望されていましたが、明大競走部の歴史の重みなどを感じられているということでしょうか。

「それはもう毎日感じています。学生たちが一生懸命やっているので、学生たちの期待に応えたいです。大学やOB、明大ファン、明大生に注目されているということは気になりますし、いい結果を出さなければいけないと考えています。それは、重さや歴史というところも踏まえて(感じているものは)ありますね」

――他社のインタビューで、東京国際大の監督をされていた時「ある程度土台は作れたと思う」とおっしゃられていましたが、具体的にどのような部分でそう感じておられますか。

「0からスタートして、練習する気持ちや選手集め、勝ちへのこだわり、トレーニング方法などだと思います。そういった部分を含め、監督が変わったことで(その大学が)弱くなるというのは、チームに浸透していないということです。指導者が変わっても、その大学が強いという事実は変わってはいけないと思っています。実際に(東京国際大では)私が退いた1年目はダメだったのですが、私と共に指導していたスタッフが残って予選を通過し、シードを獲得したということは、指導者の指導力のたまもので(このようにチームが強いのを)続けていけるかが非常に大事なことだと思います。そのような部分では、指導者が変わっても本選に出場できるチーム作りは基本にあります。指導者が変わっても強いチームであり続ける、そのような部分で土台を作ったという意味でお話ししました」

――東京国際大時代の指導経験を、明大のチームを再建する上で役立てていることや生かしていることはありますか。

「選手と話をすることです。選手が思っていることを聞いて、それに答えるということは大事だと思っています。指導とは、指導者側が満足することではなく、選手が納得して行動に移せるようなことだと思っています。そのような意味で、こっちが言ったことを選手ができていなければ、教えている側が悪いと思うので、指導者と選手のコミュニケーションが大事かなと思います」

――チームカラーである自主性は、指導や接し方においてどのように重視されていますか。

「自主性は、目標ややりたいことに対してどのようなアプローチをするかということであり、私が言ったことではなく、選手自身が『自分はこう思ったからこうしたい』というような意図を持ってやることだと思っています。何も考えず好き勝手に『今日は晴れているから練習しようかな。今日は雨が降っているからやめようかな』というようにやることは、決して自主性ではありません。『今日はこの練習をする』と自分で決めたことを続け、それを(私たちが)認めてあげることが自主性だと思っています。しかしそれにより、自由の幅は狭くはなります。それでも目標シートを作り、自分で突き詰めていくことが大切であり、やらなければいけないことだと思っています。自由にやるのではなく、自主性の中にも目標があり、その目標に対してトライすること。『自主性がある』という理由で入部しても、そこに君たちが思う〝自由〟があるわけではなく、大事なのは『勝ちたいか勝ちたくないか。そこに、君たちが思う自由が当てはまるのかどうか。勝つためにその自由が必要なのかどうか』というところになるかなと思います。平等に与えられた24時間をどう使うかという中で、勝つことを目標にしているのならば、勝つことを優先して動いていかないといけません。学生ならば、夜中でも遊ぶことがあるかもしれませんが、陸上選手ならば、青山(学院)に勝つ、駒沢に勝つ、中央に勝つといった時に、どうするべきか考えることは大切だと選手に日頃から話しています」

――この2カ月間で特に重視して指導している点はありますか。

「スポンサー契約の中で、メーカーさんにご協力をいただいています。具体的に話すと、スポンサーのナイキさんに選手へのシューズの提供の機会を多くしてもらっています。ケガをした際は病院に行って先生に診断してもらうだけではなく、治らなければセカンドオピニオンで、先生から指示を受けて復帰する時期を決めるといった専門家の知識を入れています。ケガが多い箇所や強化すべき部分を確認しながら現状把握をし、原因や防止策を選手に伝えています。選手は『ケガをした』としか言いませんが、どのように治し、トレーニングはどうすべきなのかを一歩踏み込んで考えることによって、その後の行動が変わりますし、現場に早く復帰することが選手としても一番の喜びだと思います。また、選手たちは血液検査の必要性を理解していなかったので、血液検査の読み取り方を知っている範囲で教え、さらに専門家に詳しい話をしてもらい、自分の体はどういう体なのかを意識させました。やはり自分のことが分からなければケガと向き合えないと思います。どうしてそこにケガが多いのか、張ってきたら故障するかもしれないから、どうすべきなのかを繰り返し考えさせています。明大は予選会や選考会にケガで主力が出ていないという部分が一番の問題です。本来走らなければならないメンバーがケガで出遅れて、ベストメンバーが揃わないという点に敗因があります。また、育成と強化の部分が混在しているので、その点をクリアにする必要があります。育成する部分は時間をかけて育成し、強化する部分はしっかりと強化していく。その中で不足している部分を確認することを、この2カ月で行っています」

――ケガへの対応には、今年度からどのような方法を導入していますか。

「自分の走っている映像をAIで分析し、力の入れ方や体の動き、走り方の改善点などを明確にしました。今後はそれらの情報を、どのように生かしていくのかということに取り組みます。また、足のつき方や足首の使い方を数値化することによって、ケガの予防に取り組んでいます」

[聞き手:橋場涼斗、春田麻衣]

第3部 〜勝負の1年目〜 はこちらから!

関連記事

RELATED ENTRIES